プレイスメイカーに聞く!松下佳広さん|プレイスメイキングを支える技術でまちに貢献

ソトを居場所に、イイバショに!

ソトノバが掲げるこのコンセプトを体現するために欠かせないのが「プレイスメイキング」という概念および手法です。その実践者であるプレイスメイカーが、全国各地に魅力的な場を生み出していますが、そのあり方は実に多種多様。そこで、日本のプレイスメイキングの現在地を可視化しようと、先進的なプレイスメイカーを紹介する連載を重ねています。

今回は、Placemaking Japanが公開しているプレイスメイカー図鑑の特集として、プレイスメイキングの王道である都市計画や地域計画分野で多くの実績を持つ総合建設コンサルタントに所属し、長年にわたりまちづくりに携わってきた松下佳広さんにお話を聞きました。

私たちがイメージする、いわゆる「プレイスメイキング」とは違う、ミリ単位の設計業務を原点に持つ松下さんが考えるまちづくりとは?

大きなまちづくり、小さなまちづくり。空間の技術、プロセスの技術。一見、対立しそうな概念をまとめ上げる松下さんは、ご自身も様々な顔を持つプレイスメイカーでした。

Cover Photo by Yoshihiro MATSUSHITA

Photo by NAKANO Ryo

Photo by NAKANO Ryo

<プロフィール>

松下佳広(まつしたよしひろ)さん

株式会社国際開発コンサルタンツ 東京支店 都市再生企画室 室長

技術士(総合技術監理部門-建設)、技術士(建設部門-都市及び地方計画、道路)

認定都市プランナー(健康・福祉)

1級土木施工管理技士、1級造園施工管理技士

1979年静岡県菊川市生まれ。2002年3月千葉大学園芸学部 緑地・環境学科卒業、同年4月国際開発コンサルタンツ(IDEC)入社。2010年より健康・医療・福祉のまちづくり、2014年より歩行者空間や公共空間に関わる業務に従事。

2016年より2年間、東京大学まちづくり大学院(社会人大学院)に所属。2024年10月に東京大学工学系研究科都市工学専攻博士課程に進学し2025年現在在学中。

現在は国際開発コンサルタンツ東京支店 都市再生企画室長として、まちなかの再生やウォーカブル、官民連携に関わる領域を中心に業務開拓を担当。

Contents

社会人と学生。2つの顔を持つ松下さん

ー 松下さんの現在の業務を教えてください。

私は、株式会社国際開発コンサルタンツ(IDEC)に所属しています。IDECは、都市計画・地域計画等に強みを持つ総合建設コンサルタント会社です。

私自身は、2024年5月に新設された都市再生企画室で室長として、まちなかの再生やウォーカブル、官民連携に関わる領域を中心に業務開拓を担当しています。具体的には、当社にとっての新たな業務分野を開拓することや、計画の上流側に位置するプランニングから下流側の実業である事業・設計・マネジメントなどの仕事につなげていく役割です。

ー 新設の部署ということですが、会社の業務に芯を通すという意味では重要な部署ですね。何名くらい所属しているのでしょうか?

組織上は私を含めて2人だけですが、業務を行っていく上では他部署と連携しますので、業務の種類によって、得意分野を持っているメンバーを集めて、仕事をすることができますね。

そういう意味では、多様性を持つチームがつくりやすいのかなと思っています。

ー なるほど。アウトプットとしてのまちづくりに多様性が求められている以上、コンサルタント側にも多様性が必要なのですね。

松下さんのもう1つの顔として、博士課程に在学中と聞いたのですが、これも業務の一環ですか?

2024年10月から東京大学工学系研究科都市工学専攻博士課程に在籍しています。大学では、官民連携、特に行政とのパートナーシップが求められる都市再生推進法人による公共空間のマネジメントに焦点を当てた研究を行っています。

会社に了承をとったうえでの進学ですが、業務の一環で行っているわけではありません。もちろん、業務にフィードバックできる研究分野ですが、それよりも、業務では得られない人脈や知見を得るのがとても楽しいと感じています。

プレイスメイキングを支える3つの技術

ー 私はソトノバTABLE#46で松下さんが発表した宇都宮市「都心部まちづくりプラン」におけるリンク&プレイスの事例を聞いて、非常に腹落ちしたというか、理論を現地に落とし込む実例として納得できました。松下さんは、プレイスメイキングにおける理論と現場での実践をどのようにとらえているのでしょうか?

私は、まちづくりというのは様々な技術の複合だと思っています。

リンク&プレイス理論などを活用した「空間を分析・形成する技術」、立場の違う人たちの目線を合わせるための「ファシリテーション技術」、まちづくりに参画する人たちの合意形成を促す「プロセスデザイン技術」などがあります。

対象となるまちによって、重要となる技術も違ってきますが、どれが欠けてもうまくいかないのではないかと思っています。

宇都宮市「都心部まちづくりプラン」については、国交省都市局のストリートデザインガイドラインの策定に関わったときに得た技術の1つ、リンク&プレイスを実践できる内容だと感じました。

おそらく現況街路の一本一本に性格付けしていくための分析手法としてリンク&プレイスを取り入れたのは、国内では初めてだと思います。

試行錯誤を繰り返した結果、交通量などの単一指標とか感覚論・主観ではない複合的な指標による性格付けができましたし、その成果は他都市のウォーカブル推進計画にも応用できています。

私たちは「場所=プレイス」をつくる仕事をしているので、リンク&プレイスのような、空間を分析したり構築したりする技術は欠かせないものです。

リンク&プレイス理論を使って、宇都宮市街地の街路一本一本を性格付けた(資料提供:株式会社国際開発コンサルタンツ)

リンク&プレイス理論を使って、宇都宮市街地の街路一本一本を性格付けた(資料提供:株式会社国際開発コンサルタンツ)

ー ほかにも必要な技術をあげてくださいました。松下さんが関わった実例はありますか?

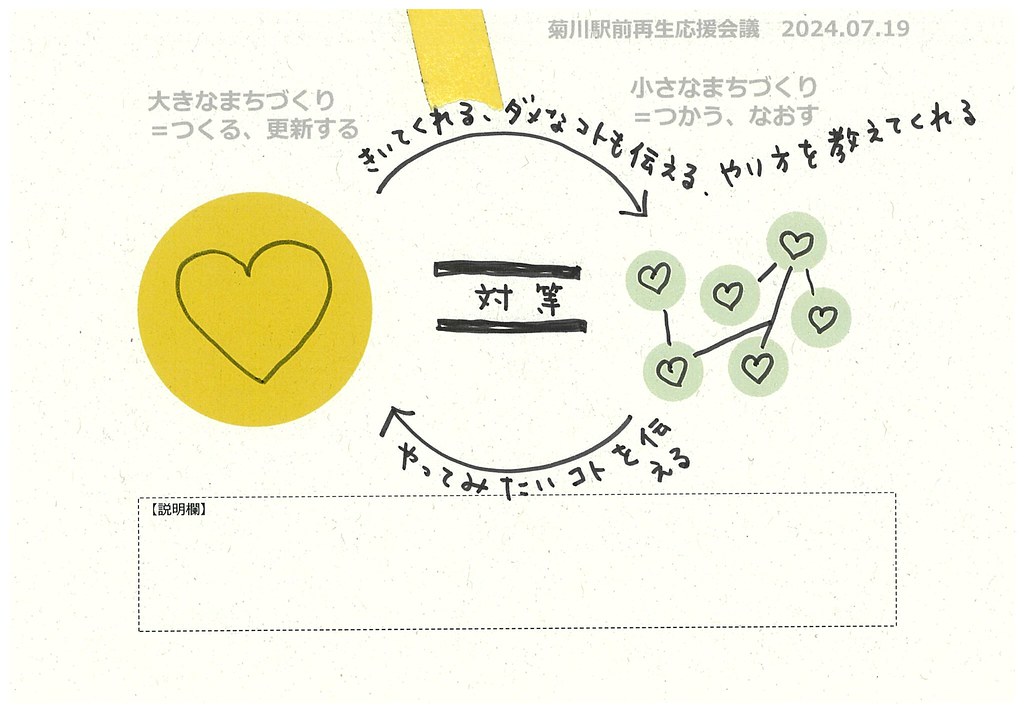

いま、まちづくりで行き詰っている自治体も「大きなまちづくりと小さなまちづくり」という視点を持つと問題の構造や解決の糸口が見えてくることがあります。

例えば、最近中山間地を対象とした業務をいくつか担当していますが、行政としては、大きなまちづくりとして基盤整備や施設再生を行う施設目線、地元の人たちは自分の生活が成り立たなくなる不安の解消といった小さなまちづくり、生活目線の立場から話をしていて、お互いに一生懸命なのに議論が噛み合っていないことがよくあります。

もしくは、お互いに目線がずれている問題には気づいているが、どうしたら目線を合わせた議論ができるのか、そのやり方がわからないこともありますね。

そんなときに私たちが間に入って何度か議論を重ねることで、川をせき止めていたものが取り除かれたようにスムーズに議論が進み出す瞬間があって、そんなときはとても嬉しい。これは、空間技術というよりファシリテーションやロジカルに議論を組み立てる技術を活かすような仕事です。

まちづくりには、行政と地域住民の目線を合わせる「大きなまちづくり、小さなまちづくり」の視点が必要(資料提供:松下佳広)

まちづくりには、行政と地域住民の目線を合わせる「大きなまちづくり、小さなまちづくり」の視点が必要(資料提供:松下佳広)

ー 対話によるまちづくりの一例ですね。まちづくり技術にはプロセスも重要というお話でしたが?

以前、ソトノバでも取り上げてくれた「駅周辺整備を巡る戦略と戦術の社会実験プロセス! 見附市「みつけるプロジェクト」(前・後編)」は、プロセスデザイン技術を活用したプロジェクトでした。

2016年度から2021年度まで関わった新潟県見附市の見附駅周辺再整備事業では、駅周辺整備という大きなまちづくりを進めながら、駅周辺でやりたいことを市民同士で議論し、お試し実験を繰り返す会議体「つかう会議」の立ち上げと運営を支援しました。

駅周辺整備計画では、駅前の一番良い場所を芝生の広場とする計画案を描いたのですが、その過程で、見附市が立ち上げた「見附駅周辺まちづくり協議会」の委員から「普段は誰もいない駅前に、本当に芝生の広場が必要なのか、使われるのか」といった意見がありました。

しかし、市民の有志で集まった「つかう会議」という会議体が主体となって、見附市の特産物である「みつけニット」を使ったファッションショーを駅前で実施したところ、大変に盛り上がりました。

このように、駅前という空間を実際に使っている光景を目の当たりにできたことで、芝生の広場を有する駅周辺整備計画は採用されました。

見附駅周辺において「駅前空間の設計業務」と「空間を使う会議体の運営支援業務」の両方を同時並行で担当したことは、私にとって大きなまちづくりと小さなまちづくりを結ぶプロセスデザインを実践する大変貴重な経験でした。

見附市の「つかう会議」の風景。年齢性別を問わずあらゆる人が参加して、楽しく使うための提案を重ねてゆく(写真提供:松下佳広)

見附市の「つかう会議」の風景。年齢性別を問わずあらゆる人が参加して、楽しく使うための提案を重ねてゆく(写真提供:松下佳広)

武者修行で故郷に貢献したい

ー 先程の話にあった「まちづくりは様々な技術の複合」を、まさに実践しているのですね。ここで得られた経験や知見をどのように生かしていくか、考えていることはありますか?

実は、私の地元、静岡県菊川市で「武者修行」をしています。

JR菊川駅では、駅舎・自由通路・駅前広場の再整備が進んでいます。

私もやっぱり地元が好きなのと、自分がこれまで仕事でやってきたこと、特に見附市での業務経験が、会社の看板なしで一個人としてどこまで通用するのかを試す武者修行のような気持ちで、菊川駅周辺整備のプロセスに関わらせてもらっています。

そこでの自分の活動テーマは、「大きなまちづくりと小さなまちづくり」です。

あくまでプライベート活動なので大したことはできないのですが、同郷ながらいままで知り合えなかった方々との交流も楽しみながら関わらせてもらっていて、私としてはとてもありがたいと思っています。

菊川市民に「大きなまちづくりと小さなまちづくりはどんな関係性が理想だと思うか、図で表現してみてください」と投げかけてみたときの回答の一例。松下さんは、「関係性に正解はないので、自分で考えることが大切」という(資料提供:松下佳広)

菊川市民に「大きなまちづくりと小さなまちづくりはどんな関係性が理想だと思うか、図で表現してみてください」と投げかけてみたときの回答の一例。松下さんは、「関係性に正解はないので、自分で考えることが大切」という(資料提供:松下佳広)

ー まさに武者修行ですね。会社として、業務として関わることもできそうですが、あえてそうしていないのですか?

今後はわかりませんが、現時点ではあくまで業務ではなくプライベートで関わっています。武者修行ですから(笑)。

業務としてではなく、地元を想う一個人として貢献したかったということと、業務では得られない人脈や知見を得ることが楽しいと感じています。

これからのまちづくり、キーワードは「ナチュラルに関わる」

ー ボランティア精神の塊ですね。地元にいる人が主体となってボランタリーに関わっていくことが、これからのまちづくりには必要ですね。

もう少し長い目で見ると、それも変わっていくでしょう。

私の次女は友人と一緒に、趣味でごみ拾いをしています。なぜ彼女がそんなことをしているのか、私にもよくわかっていないのですが、楽しそうにごみ拾いをしています。

そして、ボランティア精神とか、だれかに認めてもらいたい、喜んでもらいたいという利他的な意識も承認欲求もないように見えるんです。

もっとナチュラルに、自分が住んでいるところはきれいなほうがいい、と思っているだけなんじゃないでしょうか。

私たちが、仕事でお付き合いする方たちにもたまにそういう人がいるんですよね。すごいことをやっているのに、全くそういう意識がない。こちらには、動機やモチベーションが全くわからないのに、ひょうひょうと地域のために動いている人。

意外と、若い人たちにはそういう「すごい人」が増えてきているのかなと感じています。

ボランティアの精神もコミュニティへの参加意識もないけど、ただ自分のやりたいことを部活動のような感覚でしていたら結果的に地域貢献していた。そういう感覚でまちに関わっていく時代が来るんじゃないかなと思っています。

若い人たちの「やりたい!」が、まちを楽しく盛り上げる(写真提供:松下佳広)

若い人たちの「やりたい!」が、まちを楽しく盛り上げる(写真提供:松下佳広)

この仕事は飽きることがなく、まだまだ探求していきたい

ー 素晴らしい。早くそういう人たちにバトンを渡したいですね。

最後に、まちづくりを志す人、研究を進める人たちへメッセージをお願いします。

私が大学を出て、社会人になってそろそろ23年が経ちますが、私がいまやっている「場所=プレイス」をつくる・つかう仕事は飽きることがなく、まだまだ探求したい気持ちです。ぜひ、一緒に場所=プレイスをつくり、つかっていく仲間になってほしいです。

またこの仕事は、空間デザイン、プロセスデザイン、組織マネジメントなど本当に幅が広く、いろんな能力と技術が求められます。自分がどの部分に興味を持ち、何が得意なのかをよく考えながら取り組んでいくと、自分のポジションがわかってくると思います。

私自身に具体的な目標はないのですが、日常生活のなかでちょっとしたハッピーを感じる場所を少しずつ増やしていきたいと考えています。

その仕事を通じて喜んでもらえる方をちょっとずつ増やしていきたい。と同時に興味のあることには足踏みせずに踏み込んでいく姿勢を保ち続けたい。

そんな仕事への姿勢を見せて、妻と子どもから見てカッコいい夫・パパでありたいですね。特に子どもには、社会への諦観ではなく希望を感じてもらいたいと思っています。

お話を聞いて

記事には盛り込めませんでしたが、松下さんの最初の配属先は設計課だったそうです。そこで下水道設計を担当していて、水量や流速が漸増していき、土工も最小となる勾配や管径のベストバランスを見つけるのが純粋におもしろかったそうです。

その後、公園や駅前広場の設計で、ミリ単位の納まりを検討する業務に携わるようになったとのこと。

今のまちづくり業務と全く違いますね、というと、「空間の話をするときに、多少なりとも空間の納まりや平米単価や工期・工程も感覚的にわかりながら議論ができるから、最初の配属が設計課で本当によかった」と話してくれました。

松下さんの様々な経験や知見、想いを聞いて、まちづくりはまさに様々な技術の複合なんだなという思いを強く持ちました。

話し手:松下佳広さん

聞き手・執筆:中野竜(ランディクト/ソトノバ編集部)

資料提供:株式会社国際開発コンサルタンツ、松下佳広

インタビューは2025年1月10日、株式会社国際開発コンサルタンツ会議室にて実施

本記事は、官民連携まちなか再生推進事業(普及啓発事業)のPlacemaking Japanの活動・支援により公開します。

- この記事を書いた人 Placemaking Japan

- 「Placemaking Japan」は,一般社団法人ソトノバ を母体とする日本のプレイスメイキング普及活動体として立ち上がり,「Placemaking Week JAPAN 2021」を2021年3月12日(金)ー3月17日(水)に日本初・オンライン開催。プレイス・ゲーム・ガイド/プレイス・ビジョン・ケースブックなどプレイスメイキングの実践手法の体系化やその実践も行っている。