松山「みんなのひろば」にはどうして人が絶えず集うのか?(ソトノバ・アワード2017一次WEB投票記事)

休日の昼下がり―

いつものイスで本を読んでいると、コーヒーの香ばしい匂いが漂ってきた。

顔をあげると、隣のベンチに座るカップルがコーヒー飲みながらおしゃべりしている。

辺りを見渡せば、子どもたちが吹いたシャボン玉が浮かび、女子高生が写真を撮って笑い合っている。

私は読み終えた本を置き、思い思いに過ごす人たちを眺める。

3年前、コインパーキングだったこの場所は、まちなかの居場所になった。

ここは、愛媛県松山市の中心市街地にあるアーケード商店街付近の路地に面して作られた「みんなのひろば」です。

まちなかの賑わい再生を目的に、松山市が土地を借り上げて整備し、2014年11月から社会実験としてスタートしました。運営は、公民学が連携してまちづくりを行う組織「松山アーバンデザインセンター(UDCM)」が行っています。

まちなか広場ができたキッカケは?

松山市の中心市街地は、来街者の減少や空き店舗率の上昇といった問題に加え、平面駐車場などの低未利用地が点在する一方、公園や緑地など「まちなかの居場所」は少ないという問題を抱えていました。

そのため、松山市は2013年12月から中心市街地の活性化をテーマとする市民ワークショップを開催。その中で、まちなか広場の必要性が認識されたことがきっかけとなり、「賑わい再生のための広場づくり」の検討がスタートしました。

人が集う理由①「この広場は、私がつくった!」

まちなか広場の場所も機能も、ワークショップで検討しました。広場のシンボルになっている「土管」や「丘」、「手押しポンプ」はワークショップで出たアイディアです。すぐに最終形を描かず段階的・継続的に整備を進め、芝張りやイス・柵のDIYなど、できることは自分たちで行った結果、広場への愛着がますます深まっていきました。

人が集う理由②私の「居場所」がまちなかに。

これまで、まちなかで思い思いに過ごせる場所は意外とありませんでした。

子どもたちが走り回れる場所、

中高生がお金をかけずに思う存分おしゃべりできる場所、

若者がちょっと座ってコーヒーを飲んだり、クレープを食べたりできる場所、

ママ友たちが連れだって遊びに来られる場所、

青空のもとでゆっくり読書ができる場所、

水遊びができる場所・・・広場は、生き生きとした暮らしの一場面に色どりを添えています。

人が集う理由③人が人を呼ぶ、広場がまちを変える。

この広場は、公・民・学が連携してまちづくりを推進する組織「松山アーバンデザインセンター(UDCM)」が日常的な管理やイベント運営を行っています。広場を整備した後も、きめ細かいマネジメントを続けています。

週末は随時イベントが行われ、通りすがりの飛び入り参加も多いです。中には、広場のイベントに参加したことをきっかけに「自分も広場でイベントを開催したい・・・」と相談に来られる人もいます。

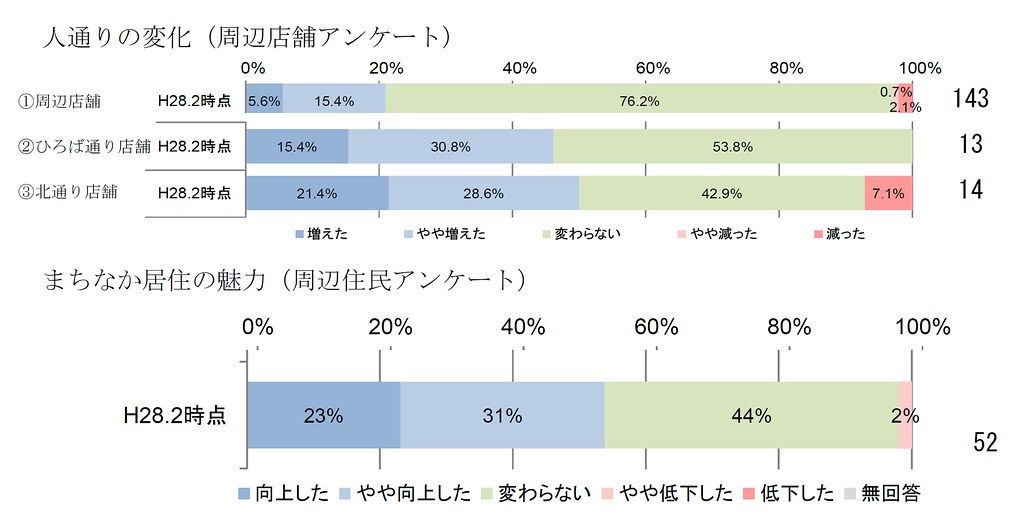

周辺店舗アンケートでは、広場付近の店舗の約半数が、人通りが「増えた・やや増えた」と回答し、そのうち9割は、広場整備の影響であると回答しています。

周辺住民アンケートでも、約半数がまちなか居住の魅力が「向上した・やや向上した」と回答し、居住環境の向上にも効果が見られます。

広場は月平均4,500人強(推計値・2017年7月)の利用があり、近くの路地には新規出店が相次ぐなど、賑わいの連鎖が生まれています。

結果として人が人を呼び、それにより周辺のまちの状況も変わりつつあります。マネジメントによって賑わいの連鎖が起きています。

広場がつくる未来

私たちは、広場に人を集めることを目標にしているわけではありません。

この社会実験を通じて、「人が絶えず集う広場」から「人が絶えず集うエリア」となることを目指しています。

広場ができたことで、市民に「まちは変えられる」という予感をもたらしました。

あなたのまちでも、ぜひ。

- この記事を書いた人 award

- ソトノバ・アワードとは、日本初のソト(屋外)空間全般を対象とした表彰プロジェクトです。 日本のソトやパブリックスペースを豊かに楽しく活用するケースが増えている中で、議論に値するもの、一定の成果を挙 げたもの、これからの展開が期待されるものなどの事例を表彰するために、ソトノバが創設しました。 2017、2018年と2回開催しています。 https://sotonoba.place/category/awards