経験者から聞く!社会実験の役割とその先にあるもの【ソトノバTABLE#18レポート】

毎回「ソト」に関するホットなテーマを題材に、その道の専門家などを招き、学び・考える「ソトノバTABLE」

7月5日、「ソトノバTABLE」史上最も多くの方にご参加いただいた18回目のテーマは「社会実験」!

そもそも「社会実験」というこの言葉。1999年から国土交通省道路局の推進により生まれたものであるが、ソトノバではより利用者や使い手にも身近で分かりやすい取り組みとして広まっていくべきではと、「利活用実験」と呼んでいます。

ゲストに招いたのは大手町川端緑道や松山市中心市街地で「利活用実験」を仕掛ける西尾京介氏(日建設計総合研究所)、大藪善久氏(日建設計シビル)。ソトノバからは、今年3月企画実施チームの一員として参画した厚木での取り組みについて三谷繭子氏(ソトノバ副編集長/Groove Designs代表)から話題提供が。公共空間規制緩和時代の今、全国各地で拡がる「利活用実験」のあり方とその先にあるものとは?そのヒントが隠されていた3人のトークを追ってみよう。

Contents

case1:松山大街道・銀天街プレイスメイキング実証実験

松山市では、中心市街地にある大街道商店街と銀天街を舞台に、これまで3回にわたって利活用実験を実施してきた。公園が殆どない松山の中心市街地において、歩行者専用道である商店街の空間をいかに使いこなすかがポイントであったといいます。歩くだけの空間となっている商店街で、小さくてもインパクトのある滞留空間をつくろうというのがこの実証実験の目的です。

デザインをツールに空間をコントロールする

大街道商店街は、大型店を中心とした店舗が並ぶ幅員15m、長さ483mのアーケード商店街。幅員が広く、緊急車両動線も確保できることからアイランド形式で約100㎡の滞留空間がつくられました。木材のテーブル・チェアでやさしい雰囲気を創出したり、フロアライトやプランターを置くことで、ちょっとひと休みできるリビングのような空間になるよう工夫したといいます。

一方銀天街は、幅員が7.5m、個人店が多く、大街道商店街とは違った性格の商店街。幅員も狭いことから、アイランド形式ではなく、建物の内部をはみ出した公民一体型と空き店舗の店先を一皮使う2つのパターンで滞留空間を創出されました。

>>今年5月に実施された「銀天街まちなか空間活用実験」の詳しい模様はソトノバレポートでチェック!

道路の幅員や商業カラーが異なることから、空間の作り込みには、それぞれで細かな創意工夫がされているが、トークで紹介された実施の様子の写真をみると、2つの商店街とも一人で休憩するお年寄りから子供連れの親子や学生の集団まで多世代が多様なパターンで利用しているのが印象的。

あまりおしゃれにしすぎると、若いカップルにとっては恥ずかしくて使いづらかったり、おばあちゃんには座りづらかったりする。誰あてにデザインするかによってデザインのグレードをどうするかも重要。優れたデザインにするのではなく、デザインをツールにしながら滞留を増やす

と大藪氏。見た目のインパクトの重要性も必要でありながら、デザインを【ツール】と捉え、空間をコントロールすることが、使われるパブリックスペースの創出を導くためのヒントとしてあるようです。

実験から常設化に向けたガイドづくり

特に、2回にわたって実証実験を行った大街道商店街では、緑のバッファによって柔らかく緩衝空間をつくることや、稼働イスやプランターの配置による、状況や使われ方のグラデーションを作り出すことの大切さなど、より具体性を伴った検証結果が9つキーワードにまとまり紹介されました。

この内容は、将来的には専門家の手を離れ地元の人でも維持管理できるようにと一冊にまとまっています。

実証実験から得られた4つこと

3回の実証実験を重ねた松山の商店街。そこで得られたものとはなんであったのか。アンケートや滞留調査の結果から、西尾氏はこれらの実証実験を経て得られたこととして4点あげました。

①商店街が居心地の良い場になりうることを市民が実感した

②どんなツールに需要や使い道がされるのか、実証することで顕在化することができた

③ひとがまちを見るようになり、購買意欲につながった

④協力したい人、パブリックマインドが増える

常設化を前提としたこの取り組みに対し、実験を通じてパブリックマインドが醸成されることが明らかになり、次なるステップとして、持続的な維持管理システムの構築に繋がっている。具体的には、このような取り組みに協力したい個人が、エントリー形式で参画・運営できる仕組みを採用し、商店街振興組合の下支えをするような体制づくりが進められています。

実験から日常化に向けた段階的な取り組みに今後も目が離せません。

case2:大手町川端緑道プレイスメイキング社会実験

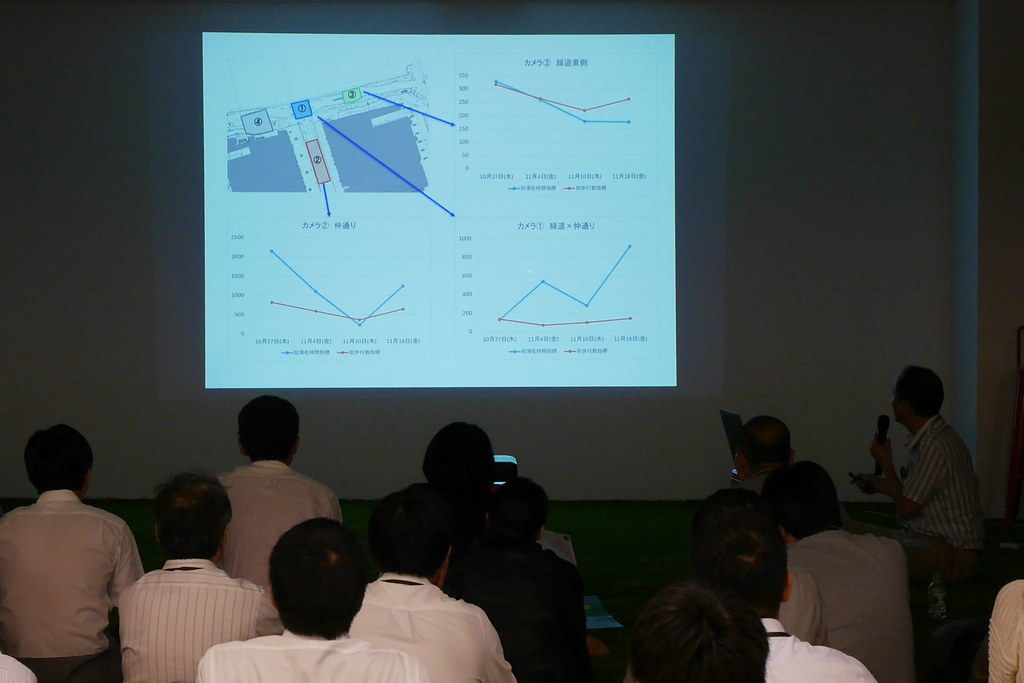

西尾氏からは、大手町川端緑道での取り組みも紹介されました。川端緑道では、ランチタイムにキッチンカーで賑い創出を行っていますが、更なる発展に向けイス・テーブルなどを置いた滞留空間創出の社会実験を実施されました。

トークでは、社会実験の際のアクティビティ調査結果を紹介。調査日はあいにくの天候不順であったようで、天候条件によって大きく左右されることが、この調査により改めて可視化されたといいます。

夏は暑く、冬は寒く、梅雨は雨が降る日本は、快適に安定した天候が続くことが少ない。天候条件によって人の滞留が左右されることを実験以来重く受け止めるようになった。

と西尾氏。調査により数値化されることで、改めて課題を共有化することができることもアクティビティ調査の有効性の一つとして言えるのではないでしょうか。

case3: FLAT PARKーあなたがつくる「あつぎ」の居場所ー

最後は今年3月に厚木市の中町公園において4日間限定で実施されたサードプレイス実験「FLAT PARK」について。

>>『FLAT PARK』の詳細は、ソトノバレポートでチェック!

「サードプレイス」をキーワードにした「FLAT PARK」。三谷氏は、「サードプレイス」について

ひとりの個人として気楽に楽しめるパブリックな場所であることが大事なのではないか。時代や地域文化、人によってサードプレイスはさまざまである

と話し、サードプレイスに欠かせない条件として①だれもを受け入れる平等な場所②利用しやすく行きやすい③「楽しさ」があること④精神的な心地よさを与えてくれることの4つをあげました。

そんな想いをモットーにつくられた「FLAT PARK」では、人工芝やテーブル・チェアの仮設設置物に加え、クロスライブラリーやあつぎらしさを考えるワークショップ、科学体験などのプログラムも併せて用意。

このサードプレイス実験を振り返り、三谷氏は社会実験の役割を4点あげました。

1)市民の既成概念を壊す

既存イメージや使えないという前提を壊し脳と身体を慣れさせる

2)まちのチームビルディング

わくわくしてプロジェクトに参加したくなる人を増やす

3)日常化を目指すことを前提としたコンテンツづくりをする

4)効果検証・記録し、まちを変えていくための着実なワンステップにする

振り返ると、ここであげられた役割は、松山の実証実験で得られたことと重なる点も多いことに気づかされます。

新たな使い方や価値を市民にまず体感してもらうことを可能とさせてくれる利活用実験は、プレイスメイキングにおいても重要な役割となっているようです。

社会実験の先にあるもの

社会実験をいかに次につなげていくのか?トークセッションでは、少し突っ込んだ議論へ。

松山の取り組みについて、商店街やまちづくり会社という限られた主体だけではなく、個々のプレイヤーでも参加できるパブリックの支え方を試してみたいと西尾氏はいいます。

実証実験でうまれた座り場を契機に、2号3号と続き拡散していくことで商店街というエリアの向上や、市民の座り場に対する意識や商店街そのものの位置づけが変わっていくという確信はある一方、そこに持っていくためのプレイヤーをどうつくりだしていくかが今後の課題であるようだ。

参加者の多さからも関心度の高さを伺うことができた「社会実験」。全国各地で同時多発的に行われる「社会実験」の波は、インパクト性や話題性の地域間競争となっている節もあり、本来の目的や目指すべき方向性については、まだまだ議論の余地もありそうです。ソトノバでは、今後も議論を重ねていきたい。

All photos by Shihona ARAI

「社会実験とは何か?公共空間規制緩和時代の利活用実験の先を考えよう」ソトノバTABLE#18

| 日時 | 2017年7月5日(水)19:00−22:00 |

|---|---|

| 会場 | Diagonal Run Tokyo:ダイアゴナルラン (東京都中央区八重洲2−8−7福岡ビル4F) |

| 主催 | ソトノバ |

- #アクティビスト

- #松山大街道プレイスメイキング社会実験

- #西尾京介

- #社会実験

- #大藪善久

- #FLAT PARK あつぎ

- #公共空間

- #ダイアゴナルラン

- #大手町川端緑道プレイスメイキング社会実験

- #三谷繭子

- #サードプレイス実験

- #利活用実験

- #規制緩和

- この記事を書いた人 荒井 詩穂那

- 一般社団法人ソトノバ理事/(株)首都圏総合計画研究所主任研究員/1989年神奈川県横浜市出身/家に帰れば一児の女の子のママ/学生時代は、近代における東京・大阪・横浜等の公園計画や都市計画的視点からの小広場計画の変遷等について研究。現在は、都市計画コンサルタントとして自治体の総合計画、地区のまちづくり計画等の策定業務や地域主体のまちづくり支援に従事する傍ら、「ソトノバ」ではエリアマネジメントやプレイスメイキング等のプロジェクトに関わる。/晴れた休みの日は、大抵、娘とソト遊び/横浜市まちづくりコーディネーター/「公園活用 パークキャラバン」(GOOD DESIGN AWARD 2016年)