まちごと公募型社会実験にチャレンジ! 「神田警察通り賑わい社会実験 2017」アイデア講評会レポート

江戸の頃から個性の集まるまち、東京・神田では、賑わいまちづくりのための、公共空間活用プロジェクトが進行中です。今年も、参加型プロセスをふみながら秋の社会実験が計画されています。

ソトノバでも取り上げた、昨年度の神田警察通り賑わい社会実験は「もっとまちの様々な人たちに関わってもらいたい」「実験期間を長く」「実験場所にも多様性を」という想いを生み出しました。

そこで、今年はスケールアップ!

まちの外からのプレイヤーもジョイン。「神田が好き!興味がある!」というメンバーを公募しました。

総勢83名が6月のアイデア会議にあつまり、まちを活性化する新しいチャレンジに向けて動き出しています。

7月30日に行われた、公開アイデア講評会の様子をレポートします!

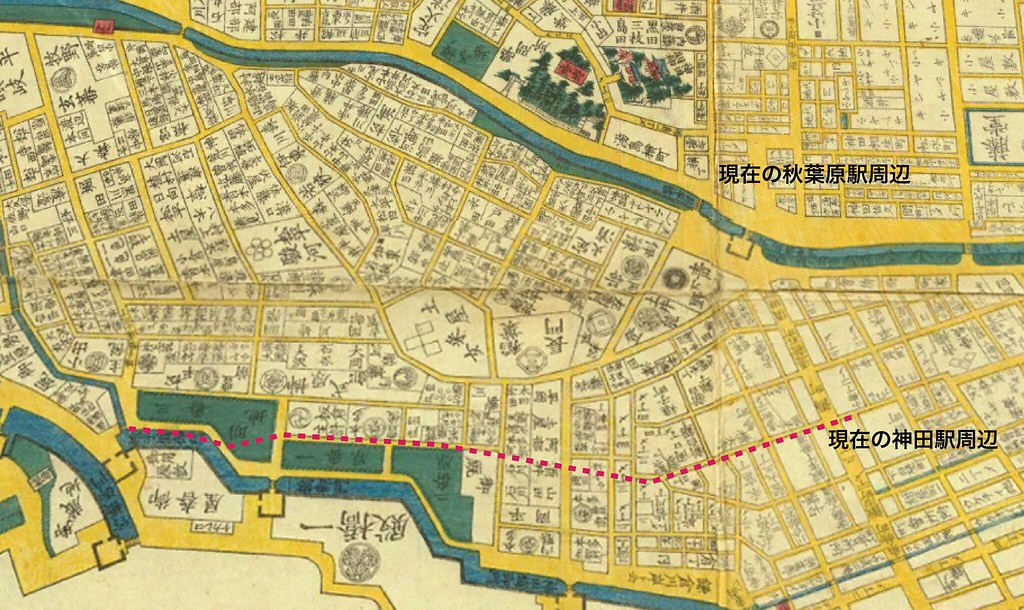

神田のまち

神田のまちを地図で眺めると、たくさんの「神田〇〇町」という表記がみられます。町名が示すとおり、個性豊かな由緒のある町があつまったエリアです。

神田警察通りは、江戸時代から引き継がれたみちで、そうした多様な神田の町を東西方向につなぐ目ぬき通りとなっています。

現在の姿は写真に示すとおり、4車線の銀杏並木道です。

昨年度の社会実験では、この神田警察通りを対象に、町会のみなさんが目指すゴール「車中心から人中心のまちへ」をベースにして、道路利活用を行いました。

今年の社会実験は、「人中心のまち」の実現のため、さらにアクションを周辺の路地や公開空地に面的に展開していくことを試みています。

折り返し地点のアイデア講評会

7月30日の講評会は、集まったメンバーが12チームに分かれて、約1ヶ月育んだアイデアを、町会・地元の方々や専門家に共有し、実現性を高めていくものです。

午前の部(錦町と対象エリア全体)、午後の部(内神田)に分けて、進行しました。

錦町に、あそびのエッセンスを!

まず、錦町への提案からスタートです。

子どもが少なく、サラリーマンが多い錦町に、「あそび」や「体験」の機会を増やすアイデアが集まりました。

トップバッターは「神田錦町アート大うんどう会」です。

ビルに囲まれたなか、息子さんのサッカー練習に付き合いながら、「まちでプレイできるスポーツがもっと盛り上がらないか」と思ったメンバーの気持ちを原点に、昔の錦町の遊びの様子に着目したアイデアです。

神田では「動かない」ドッジボールなど、狭い場所でも遊べるイノベーションが起きていたのではないかと、分析。オリンピックの動きも意識しつつ、建物の高さ・道路の幅・壁の存在を逆手にとった、三世代向けの新たなまちなかスポーツを提案しました。

使った場はアートスペースとしてしつらえていく仕組みとすることで、ちょっとした空間活用が重なって、中長期的にまちの景観も変わっていくという意欲的なものです。

次の「音あそび」は、平日ランチタイムにワーカーが外に出てくることを活かしたいアイデアです。音で生まれるコミュニケーションの可能性に期待して、ランチタイムに利用される空間に、あそび心のある音の仕掛けをちりばめます。

地元勤務者と学生メンバーがタッグを組んだ「子どもとアート:はんてんでコンテスト」は、週末の通りの利活用を計画しています。地元の方々が愛する神田祭に着想を得て、ひき染め職人さんの協力を得ながら、子どもたちにはんてんを染めてもらう案です。神田のまつりの雰囲気を楽しんでもらい、若い世代がまちに愛着を持つきっかけとなることをねらっています。

共立女子大学教授・堀啓二さん「神田のアクティブな魅力を発見するかたちだとよい。こうした企画は一過性のものになりがちだが、継続性を考えてやっていくかたちになっている。」 Photo by 神田警察通り賑わい社会実験実行委員会

子どもたちのためのイベント運営に力を入れてきた、町会のみなさんの意見には、ヒント満載!例えば、3班ともプラットフォームスクエアという1つの箇所を対象地としていた中、「お神輿を飾っている場所はどうか」という、地元ならではの場所選びの視点をシェアしてもらいました。

神田の日常を共有するプラットフォームを

続くは、錦町・内神田の全体エリアをターゲットにしたアイデアの発表です。SNSと実空間を連動させるプログラム戦略が提案されていきました。

神田ワーカー視点の「歩いて発見、寄り道」は、人によってまちの切り取り方が違う面白さを、まちづくりに役立てる案でした。

メンバーが開発した「よりみちアプリ」に、神田に点在する味のあるキャラクターや緑を登録していきます。

「歩いて発見、寄り道」プレゼン:「ランチタイムにぶらぶら歩くと、発見があり、そこから会話が生まれるのがよかった」と語るメンバー。会話が重なり夫婦になったとのこと!! Photo by 神田警察通り賑わい社会実験実行委員会

次の案は、ニューヨークやコペンハーゲンといった、国際的な公共空間の動向をリサーチした「神田ベンチプロジェクト」です。地元の心の支柱である祭と祭の間の、日常の情景・まちを考えられるように、という願いが込められています。

ベンチを、単なる休憩施設ではなく、隣人とまちについて話す時間を生むものとして、再定義。そんなベンチを、2020年までに100倍にする!という「ベンチ」マークもシェアされました。

神田警察通りの歩道拡幅に向けて長年取り組んできた、会場の町会のみなさんからも、ベンチはぜひ置いてほしいとの声があがりました。

最後の「苔の森」は、緑の少ないまちに、苔アートを使ってショートタームで緑をもたらす案です。作成プロセスへの、地域の参加イメージや予算まで、しっかり練られた発表となっていました。

東京大学助教・泉山塁威さん「気になったのは、社会実験時のインパクトと些細なもののバランス。このバランスが、日常と違うことを実験的に成功させることに効いてくる。面的に人の目に触れるようにしてほしい。」 Photo by 神田警察通り賑わい社会実験実行委員会

伝統文化を、「路地」×「シェア」で若い世代につなぐ

内神田を対象とした午後の部には、すでに有志で、まちづくりにつながる取組みをスタートアップしてきたチームも。

「KANDAストリート万博」を提案した、神田ビルディング協会もその1つです。内神田にシェアオフィスを持つメンバーで、イベントに屋台を出すなど活発に活動してきました。

「内神田には、路地や個人店舗が醸しだす面白さがあるけれど、事務所・マンション・駐車場が多く、もったいない」という気持ちから、店と路地、駐車場空間を一体に活用し、「街路性」を再生するプロジェクトとなっています。

この「KANDAストリート万博」と連携したいという「断片美術館」の案は、路地に、あえて、生活と異質のものを展示し、神田の良さに気づかせたいというものです。伝承・歴史をもとにした3Dトリックアート・インフォメッセージツリー・ワークショップを、組み合わせていきます。

次の「神田寄り道農園「ベジタ」」は、学生メンバーで地域の文脈を学んで提案したものです。「路地が、町の人が力を寄せ合う場になっていたけれど、開発で消えつつあるのではないか?」という思いから、小さい「農」の機能をまちに入れこむことで、そうした場の再生を目指します。

新事業者・新住民も気軽に、地域の伝統文化に触れられる空間として、ヒューマンスケールの路地をシェアして使う、これら3つのアイデアに、地域の方々のアドバイスも熱くなります。

路地の幅員に応じた展開や、メンテナンス担い手づくりの検討など、実現した場合に、持続性を高めるような仕組みづくりが課題としてあげられました。

東京大学教授・小泉秀樹さん「この会議には、違う立場の人らが集まっていることで、アイデアの多様性を生んでいる。地域のアクターが実際に関わった、路地への新しい発想が良かった。神田を楽しみに来た人だけでなく、新しく住んできた人も明確なターゲットとしていくことが必要だと感じさせられた。」 Photo by 神田警察通り賑わい社会実験実行委員会

地元とアウトサイダーの接点づくり

人間味のある飲食店が昔から多かったという内神田。

後半3つのアイデアは、内神田の日常に、「食」をいかしながら、アウトサイダーとの接点をつくる仕掛けとなっていました。

「路地裏ティーパーティ」は食事の時間を対象に、ワーカーを道路空間に誘い込むパフォーマンスを繰り広げるものです。

一方、「新参者の大冒険、神田の「語り部」巡り」は、地元店主の方々の時間に余裕がでる週末を狙い、最近神田に来た新参の住民やワーカー、観光客という広い層に、神田の魅力を語る枠組みづくりを提案しました。

増加するビジネスホテルと連携してはと、地元意見も出ました。

「神田「新・観光案内所」」は、チームメンバーが実際に運営するキッチン付きレンタルスペース「MID STAND TOKYO」と、その前面道路を拠点に、地域目線のツーリズムを事業化していくことを目指します。

東京都市大学講師・中島伸さん「アイデアの実現にワクワクすることが大事だが、そんな自分が社会の中でどのポジションにあるか客観的に見てほしい。自分のチームを、他のチームと比べて位置付け、まとまりをもたせることで、まちにインパクト・相乗効果が出てくる」 Photo by 神田警察通り賑わい社会実験実行委員会

12のアイデアを1つのプロジェクトに

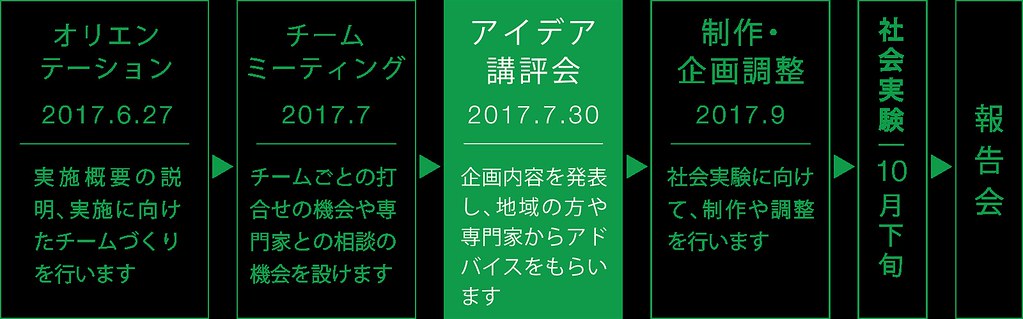

出揃った12のアイデアのブラシアップ、そして1つのまとまりのある社会実験プロジェクト化に向けて、今後も検討が続きます。実験実施は、10月下旬に予定されています。

今回の会議で芽生えたアイデアが、どう実を結ぶのか?今年も、神田警察通りに要注目です!

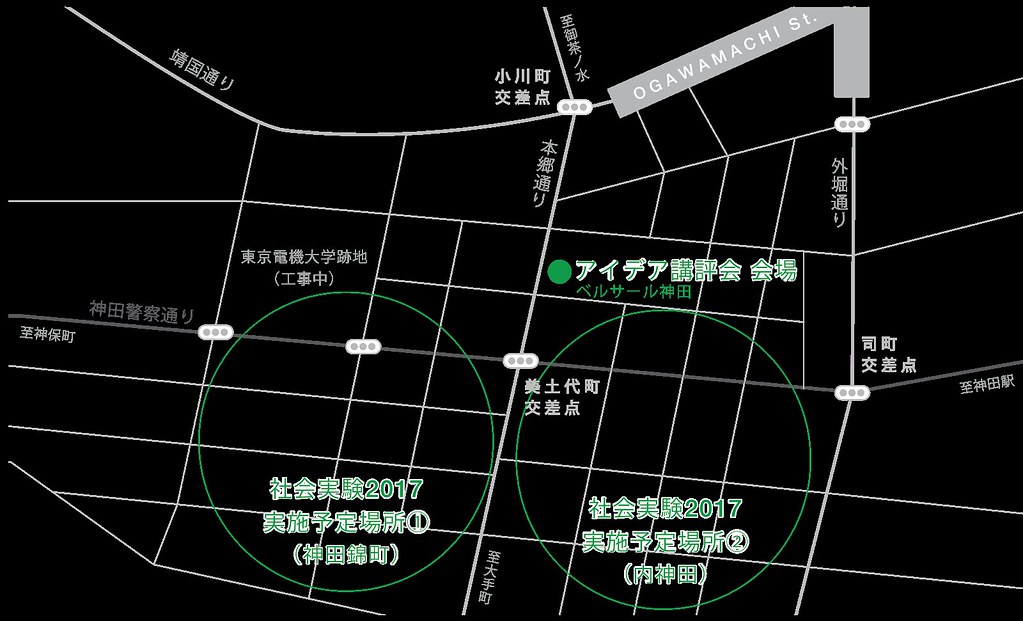

| 神田警察通り賑わい社会実験2017 アイデア講評会 概要 | |

| 日程: | 2017年7月30日(日) |

| 時間: | 10:00-12:00(実施予定場所①(神田錦町)) 13:00−15:00(実施予定場所②( 内神田)) |

| 会場: | ベルサール神田(東京都千代田区神田美土代町7住友不動産ビル3F) |

| 主催: | 神田警察通り賑わい社会実験実行委員会(神田警察通り沿道整備推進協議会 ・ UR都市機構) |

| 後援: | 千代田区 |

| 協力: | 共立女子大学 堀研究室・東京大学 コミュニティ・デザインマネジメント研究室・東京都市大学 都市空間生成研究室・(株)コトブキ |

- この記事を書いた人 三浦 詩乃

- 横浜国立大学都市イノベーション大学院 交通と都市研究室助教、ソトノバライター/博士(環境学)。歩行者空間に着目し、旭川市、東京都、アメリカ・ニューヨーク市など国内外のストリートデザインと、そのマネジメントに関する研究を行う。