イギリス新聞社:The Guardianが見つめる、東京のパブリックスペース

イギリス・新聞社:The Guardianの都市部門「Guardian Cities」が、「Tokyo Week」と称して東京の取材を行い、イギリス時間の6月12日に、「Can guerrilla picnics end Tokyo’s 50-year war on public space?(ゲリラピクニックは東京のパブリックスペース50年戦争を終わらせることができるのか?)」という記事を公開しました。(ソトノバについても紹介がありました)

海外からみた東京のパブリックスペースが紐解く、私たちのキャピタル・シティの新たな一面。そこに映し出される、今私たちが気づくべき「これから」へのヒントとは?

日本のパブリックスペースの未来を考える日本人に向けて、翻訳記事をお届けします。

以下、翻訳記事。(元記事リンク)

Contents

1969年、日本が迎えた『Occupy Tokyo(東京を占拠せよ)』

−やがてそれは、警察の取り締まりを受けてしまいます。今、新しい世代が自分たちの首都にパブリックスペースを取り戻そうと奮闘しています。

時刻は午後3時30分。人の多さで有名な東京のエンターテイメントのまち、渋谷。

集まった十数名の住民たちが、アスファルト道路の真ん中に座ってピクニックをしています。

お菓子やビール、ローストビーフまるごと一つを持参して、19世紀のビンテージ・ピクニックセットまで持ち込んでいます。2つのピクニックセットのうちひとつは、およそ6000ポンドの価値がある年代モノです。

通り過ぎる歩行者は気づかないふりをしながらも、ちらりと横目で様子を伺っては「変わったことをしているな」と思っているようです。

時間が経つと、彼らを心配した近隣住民が現れて、雨が降っても濡れないからとひさしの付いた自分の家の表庭へ案内をしました。

彼らが、東京ピクニック・クラブです。

建築家・太田浩史氏とアーバニズムの教授・伊藤香織氏が率いる東京ピクニック・クラブは、東京の道路において「ピクニック・ライト」を主張しています。

「ピクニックの心得」と題して、動く挿絵の付いたフリップブックまでつくり、

食べ物が鳥にさらわれても泣いてはいけない、ピクニックで勤勉な一面を発揮する必要はない、

ピクニックで何があっても最後はとにかく帰路につくべしなど、少しコミカルな15のピクニック・ルールを紹介しています。

ピクニックは社交であり、ソーシャルイベントである― 間違いありません。

しかし、ただそれだけではない、この世界的な大都市における、パブリックスペース不足に抗議した、一種のゲリラ的プロテストでもあるのです。

(過激な左翼思想を思わせる「ゲリラ」という表現を太田氏は好まないけれど。)

「日本の行政はパブリックスペースの使用を許可しようとしてきませんでした。間違っている、大きな間違いです。」

そう太田氏は話します。

「1969年を境に、日本における空間の概念はソーシャル・アクティビティのためのものではなく、購買活動のためのなにかに捻じ曲げられてしまった」

1969年、東京の人々がはじめて空間を「Occupy(占拠)」したと言える瞬間がありました。それから、今年の6月で、ちょうど50年の時が経ちます。

当時、新宿駅は数千もの若者で溢れかえり、「座り込み」を行なっていました。

彼らは、かつて連合国軍の焼夷弾に焦土と化した東京のまちに、終戦後に生まれた第一戦後世代。

ベトナム戦争に抗議する反戦運動で集まった若者たちにとってそれは、自分たちの世代の文化の到来でもありました。

新宿駅西口の、交通のために3層構造につくられた広場を彼らは占拠しました。

この地下広場で、即興ディベートを行い、ビラを配り、カップルはいちゃつきました。

集団の花形は、フォーク・ゲリラと呼ばれるミュージシャンでした。彼らは集まった若者たちのためにライブ演奏を行い、その自由なスタイルは集まる若者に影響力を持っていました。

若者の集まりは、きわめて行儀の良い抗議運動でした。しかし、警察の取り締まりは行われました。

前年の東大紛争のような展開を懸念しながらも、新宿のこの集会を取り締まる妥当な法的理由に困った警察は、あるトリックを思いつきます。

西口「広場」を、集会禁止の西口「通路」と区画を改変し、制圧のために警察官を送り込んだのです。

ありとあらゆる道やデパートに連結した、世界でも有数の利用者数を誇る現在の新宿駅を思うと、かつて大勢の人々の集会の場になっていた事実に驚きが隠せません。

事実、太田氏によると、1969年はターニング・ポイントであったと言います。

この瞬間を境に、日本における空間の概念が、ソーシャル・アクティビティのためのものではなく、購買活動のためのなにかに捻じ曲げられてしまったのだと太田氏は話します。

「50年代・60年代にあった民主主義のための広場という概念が、70年代・80年代に見られたコマーシャルな営利性のためのストリートという考えに変化した。傾向の変わり目だったというのが私の考えです。」

「代々木公園がもしも存在しなかったら、このまちに大勢の人々が合法的に集まれる場所は単純に残されているのでしょうか。」

東京の高級ショッピングエリアの多くに存在する歩行者区域。

試しに、旗を広げてみるか、ブランケットを広げて宝石を売ろうとしてみたら、どれだけの速さで警察が駆けつけてくるでしょうか。

「欧米諸国で公園や広場が典型的なパブリックライフの象徴的空間であるように、かつての日本では、道や路地がパブリックライフのために開かれた空間でした。」

そう伊藤香織氏は話します。

しかしながら、現在の日本の道路や路地は全てプライベートな空間で人が集まるための空間ではなく、時に、座ることさえも許されない空間と化しています。

「日本のパブリックスペースといえば、他に、橋のたもとや、井戸端、お寺や神社がそれでした。しかし、現代の都市計画や自動車の大衆化がこれらのパブリックスペースに変化をもたらしました。」

と伊藤氏は付け加えます。

私たちは、東京のストリートライフといえば、ストリートファッションをすぐに思い浮かべてしまいます。ストリートファッションこそ、パブリックスペースにおける最も大胆な実験の産物でもあるのだから、皮肉なものです。

日曜日にメインストリートへの車両進入を禁止することは、現在では世界中のメガシティで一般的に見られますが、日本はこれを最初に行った国のひとつでした。

1970年代、銀座、新宿、池袋、浅草を含め数多くの地域がこれを行い、1980年までに全国で1,982件の日曜実験が行われ、実施エリアの合計は398kmにも及びました。

最も有名な「ホコ天」は1977年、原宿にありました。

代々木公園の南区域は、アメリカ軍占領下には巨大な兵舎がありましたが、アメリカ軍が横須賀へ移動した後は若者の行きつけの場となりました。

車両進入禁止の青山通りに若者は集まり、ダンスを踊り、ローラースケートに乗り、バドミントンで遊び、着飾りました。「竹の子族」と呼ばれたダンスグループは、カラフルな服をまとい、1980年代初期に一世を風靡したポータブル・ステレオから流れる音楽に合わせて踊り、80年代終盤にはロックバンドが人気を博しました。

これも、警察の規制によって終わりを迎えます。

1996年、表向きは近隣からの騒音苦情との名目で原宿のホコ天を法的に禁止しました。ストリートパフォーマーの伝統は完全には無くならなかったが、当時のような大規模な表現の場はもうありません。

原宿は今もファッションの中心地ではありますが、ブランドに占拠された路地でつくられた、完全なるショッピングの場です。

公園もまた、論争の舞台です。

ソニーがソニービル跡地に新しいパブリックスペースをつくったと騒ぎ立てたけれど、結果できあがったものは、刈り込まれた植物と小さなラジオステーション・トラックがある乱平面づくりの郵便切手のようなスペースで、公園というよりはデパートのディスプレイ・ウィンドウです。最後に公園に決然と取りかかった企業ナイキも、宮下公園を自らのブランドの叙情詩としたことで激しい抗議を受けてしまいました。

新しいモデルを起用する公園もいくつか見られます。

南池袋公園はいま近隣住民団体によって管理され、コストの一部を人気のあるローカル・レストランから回収しています。

しかし、東京で本当の意味でフリー・スペースと呼べる最後のとりでのひとつとして、代々木公園がもしも存在しなかったら、このまちに多くの人々が合法的に集まれる場所は単純に残されていないのではないでしょうか。

「東京は、明らかに多くの可能性を秘めている。」

これが、正式に許可されていないピクニックが、現状を打ち砕くアクションになりうる理由です。

東京ピクニック・クラブが違法ではないと説明するのに骨を折る太田氏ですが、東京のパブリックスペースの今に変化を起こそうと奮闘しているのは彼だけではありません。

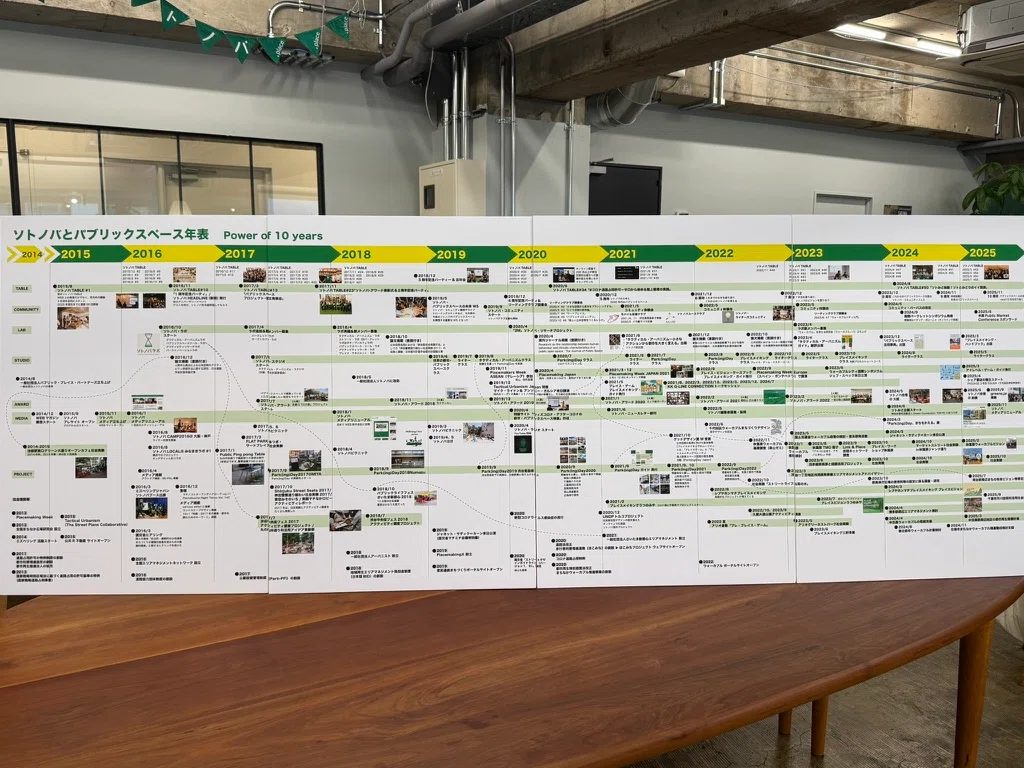

アーバニストのニュージェネレーションが日本でつくられつつあります。例えば、ライターと研究者が集まるメデイアプラットフォーム、ソトノバです。

東京の水辺の活性化に取り組む活動家グループ、ミズベリングも、範囲は制限されながらも、タクティカル・アーバニストの活躍が称賛を得ています。

「考え方は変わっていないんです。」

という横浜国立大学助教・三浦詩乃氏。

彼女は旭川の歩行者専用道路化について博士論文を書きました。

5月、タイムズ・スクエアを歩行者専用道路にした女性が東京を訪れ、彼女たち日本のアーバニストを励ましました。

「渋谷が東京のタイムズ・スクエアのようになるのをぜひ見てみたい。」

渋谷に立ち寄ったジャネット・サディク・カーンはそう話しました。渋谷区長はスクランブル交差点から続く道玄坂通りの歩行者専用道路化を支持しています。

「明らかに多くの可能性を秘めている。」

とジャネット・サディック・カーンは言います。

太田氏もこの歩行者専用道路化を支持していますが、実現には時間がかかるものだと強調します。

日本では、全員総意のコンセンサスが重要視されます。

それまでの間、ピクニック・ライトが重要なのだと、太田氏は彼の空気注入式の飛行機型マットに寄りかかりながら主張します。

「私たちは今でも、パブリックスペースはソーシャルな出会いや文化的実験のための場所であるべきだと考えています。ピクニックをする人なら、この観点を共有してくれると私と伊藤さんは信じているんです。」

と太田氏は言います。

翻訳あとがき:

このように客観的な視点で東京の軌跡をたどると、日本のパブリックスペースが、移り行く時代の荒波のなかで、いかに大きな変貌を遂げてきたかより鮮明に感じられます。

明らかなのは、いつの時代も変わらず、そこには人々の存在があり、その人たちの持つ想いやパワーが、世の中を動かし、新しい時代をつくってきたことではないでしょうか。

日本のパブリックスペースのより豊かな未来を担う、新世代アーバニストの皆さんにとって、本翻訳記事が想い溢れるネクスト・アクションへのエールとなれば幸いです。

All photo by The Guardian

テキスト&翻訳: Ai Maria Takahashi

- #代々木公園

- #新宿

- #ゲリラピクニック

- #公園

- #伊藤香織

- #ホコ天

- #ゲリラ

- #パブリックライフ

- #ストリートライフ

- #太田浩史

- #東京ピクニック・クラブ

- #ミズベリング

- #ストリートファッション

- #旭川

- #アーバニズム

- #ピクニック

- #ストリートパフォーマー

- #南池袋公園

- #ピクニック・ライト

- #パブリックスペース

- #ソニービル

- #渋谷区

- #ピクニックの心得

- #イギリス

- #ソニー

- #東京

- #ミュージシャン

- #広場

- #歩行者専用道路化

- #新聞社

- #フォーク・ゲリラ

- #三浦詩乃

- #タイムズ・スクエア

- #The Guardian

- #東大紛争

- #ソトノバ

- #ジャネット・サディク・カーン

- #Guardian Cities

- #新宿駅

- #原宿

- #道玄坂通り

- #Tokyo Week

- この記事を書いた人 寄稿枠

- ソトノバに発信したい思いのあるライター、研究者、実務者などの方からの寄稿をお待ちしています。 寄稿をご希望の方は、ソトノバ編集室宛にメールをお願いします。 ソトノバ編集室 hello@sotonoba.place